別府竹細工職人

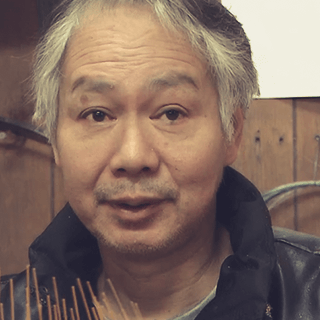

清水 貴之

Shimizu Takayuki

1979年 大阪府生まれ

子どもの頃から工作や絵を描くことが好きで、頭の中でイメージしたものを形にすることが楽しかった。大阪で育ち、大学も地元の学校に進学。

卒業後の進路を意識しはじめるものの、自分が会社勤めする姿は想像できなかった。しかし「何かをやりたい」という具体的な考えもなかった。そんな学生生活を送る中で訪れた東南アジアやインドで、各国の様々な竹製品と接し、次第に竹の魅力に引き込まれていった。

そして帰国後、別府竹細工の存在を知り、大学の卒業を機に別府竹細工の職人になることを決意する。別府にある竹細工の訓練校を経て伝統工芸士・森上仁氏に弟子入りし、技術を磨く。2007年に独立。その後も、より高度な技術を習得する為、日々研鑽を積んでいる。

清水 貴之さん インタビュー

「別府竹細工職人」になろうとした、きっかけは?

子どもの頃から、工作や絵を描くことが好きで、自分の頭の中にあるものを形に仕上げていくのが楽しかったです。大学に行っても、将来自分が会社勤めする姿は想像できませんでした。しかし、何か職人になりたいという具体的な考えはありませんでした。当然、竹細工に興味などなく竹製品の存在さえ意識したこともありませんでした。

しかし、大学在学中、海外に行った時に思いもよらぬ出会いがありました。東南アジア、インド、ネパールなどをまわり、各国で同じ発見があったのです。それは、旅先でスケッチブックに町の風景や人々を描いた時、どの国でも必ずといってもいいほど竹製品があったのです。どの竹製品も、その国の人々の生活に密着していながら、とても魅力的なものでした。それを機に竹細工に興味を持ち、日本の竹細工を調べると最初に目にしたのが別府竹細工でした。それは、とても細やかで美しいものでした。やがて自分でも作ってみたいと思うようになり、意を決して別府に向かいました。

どんな「別府竹細工職人」になりたいですか?

とにかく、今でも竹に触れている時が一番楽しいです。その感覚は大切にしたいと思っていますが、お客さんの望む製品を作る以上、決して独りよがりにならないよう心がけています。

師匠の作る製品はとても繊細で心を打つ竹細工です。それも年々、細かくなっていき、どうやって作られるのか驚かされます。

師匠に教えられたことで今でも強く心に残っているのは、「同じ型の製品を10個作ると、どうしてもばらつきができてしまうが、人はその中の一番できの悪い物で10個全部を評価してしまう。だから一つひとつを丁寧に仕上げなければならない」、この言葉を常に肝に銘じています。少しでも師匠の技術に近づき、そして自分なりの表現ができて、「清水の製品が欲しい」と言われるような職人になりたいです。

清水 貴之さん

森上 仁さん

師匠 森上 仁さん

インタビュー

清水さんは、どんな職人ですか?

最初、研修で私のところに来ました。人なつっこく素直な性格で、人と人とのコミュニケーションの取り方もうまかったのが印象に残っています。

今、その性格がお店やお客さんとのやりとりにうまく生かされていると思います。いい物を作るには技術だけでなく、お客さんの頭にあるイメージをいかに読み取るかです。彼にはその能力があると思います。

弟子入り当初は、決して持っている技術は高くありませんでした。しかし吸収するのが早く、常に積極的で貪欲に取り組んでいました。これからも、より難しいお客さんの注文に応えて新しい自分なりの技術と感性を身につけてもらいたいです。

取材を終えて

別府に来て10年が経った清水さんは、修行の甲斐あってどうにか別府竹細工で生計を立てられるようになったそう。

とはいえ、ここまでの道のりは順風満帆とはいかなかったようで、修業中には栄養失調で倒れたこともあるとか。

「生活のためにアルバイトをしてたんですけど、そうしたら竹に触る時間が減って師匠との差がますます開いてしまうから、やめることにしたんです。そのあとはもう大変でした(笑)」

それでも竹細工をやめたいと思ったことは一度もないという清水さんは、こうも言います。

「食べていけないから夢をあきらめるっていうのは、僕にとってはただの言い訳なんですよ。先輩の職人さんはみんな同じような苦労をしながらも立派にやってらっしゃるので。幸い、別府では近所の方が野菜やおかずを持ってきてくれますしね(笑)」

なんでも明るく話す清水さんですが、竹細工に対しての思いが真剣なことは十二分に伝わってきました。

別府竹細工

別府竹細工は、室町時代に行商用の籠が作られたのが始まりとされる。

江戸時代になると、別府温泉の名が全国に知れ渡り、湯治客の滞在中の厨房用品(飯籠、味噌こし 等)として使われ、また土産物として持ち帰ったことから、竹細工の市場が拡大し別府の地場産業となった。

高度な技術を持つ別府の職人が生み出す竹細工はやがて日用品にとどまらず、優れた美術工芸品へと高まっていった。