動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

木鋏鍛冶

秋元 純也

Akimoto Junya

1995年 埼玉県出身

中学生の頃に鍛冶という仕事を知り、鉄について学ぶために工業高校へ進学した。

22歳で三条市の越後三条鍛冶集団研修制度に合格。親方の平 孝行さんに迎えられ5年間の研修期間が始まった。故郷を離れ、三条という地で途絶えつつある木鋏の伝統技法を受け継ぐべく、日々修業に励んできた。

そして2022年、研修期間の最終年度を迎えた。研修の修了制作として、全工程を初めて一人で手がける木鋏作りに挑戦する。

秋元 純也さん インタビュー

鍛冶の夢、そして

「ものづくりの街」

三条市へ

中学生の時に読んだ本で鍛冶職人を知りました。炎と向き合い、鉄と対峙する姿は、背中で語る男のカッコよさがありました。以来、鍛冶職人になることが将来の夢になりました。

多くの刃物産地を訪ね、工房を見て回る中で、三条の刃物に惹きつけられました。その理由は、三条の刃物に職人の生き様を感じたからです。

「作り手の人生そのものが打ち込まれている」そんな刃物を作りたいと思いました。

親方の背中は、あの頃、本で見た職人そのものです。鋼の温度を見極め、鎚を振る動きには一切無駄がありません。そんな親方の姿に憧れています。その背中を追いかけて、良い木鋏を作っていきたいと思います。

親方の仕事は見て学ぶ

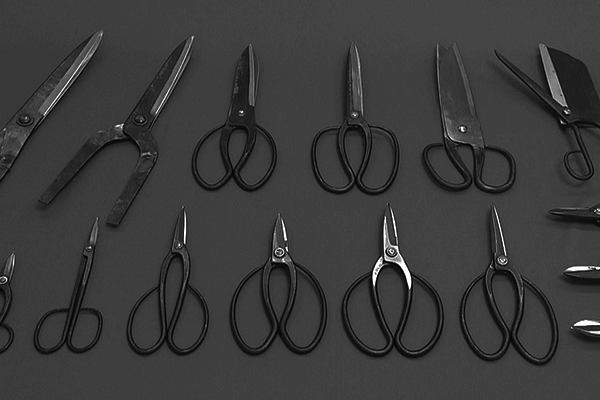

鍛冶を学ぶ中で木鋏の面白さに気がつきました。包丁は一本で一丁、木鋏は二本で一丁です。工程も多く、その全てが切れ味、使いやすさに繋がっています。

自分はまだ経験不足のため作ることのできない工程があります。経験できない作業は、親方の動きを見て、音を聞いています。音を聞けることは大きな財産です。

自分にとって親方の木鋏が基礎であり、理想の木鋏です。親方のような木鋏を作れる日まで、五感を研ぎ澄まし、全てを学んでいこうと思います。

秋元 純也さん

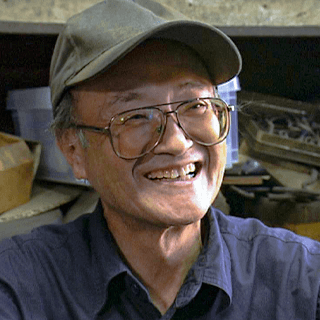

平 孝行さん

伝統工芸士 木鋏鍛冶

平 孝行さんインタビュー

良く切れると言われる木鋏を目指して

切れ味を生むために多くの工程を経て一丁の木鋏が出来上がります。そのため一人前になるには10年はかかります。木鋏はあくまでも道具、使っていただいて初めて役目を果たすことができるんです。切れて当たり前、使っていて疲れない、手入れがしやすいなどの使い心地も大切なポイントです。良い木鋏は、庭師から「お前の木鋏は良く切れる、また使いたい」と言われるものだと思います。そんな木鋏を作れて初めて一人前なんです。秋元にはそんな木鋏を作ってもらいたいと思います。技を磨き、使い手を想い、汗を流して師匠の俺を超えて欲しいと思います。

取材を終えて

木鋏について話すとき、秋元さんは熱く、目を輝かせます。作業をする時も、炎に向き合い、地金と鋼を流れるような手さばきで形に仕上げていきます。

どんな時でも、木鋏が好きで、良いものを作りたいという想いが伝わってきます。

目標とする親方の技術が高ければ高いほど、秋元さんは、それに追いつこうと必死でした。

夢だった鍛冶職人になった今、もっと先の大きな夢に向かって金槌を振り下ろす。

工房に満ちる熱気は、秋元さんの情熱だったのではないか、とさえと感じてしまいます。

越後三条打刃物

豊富な砂鉄が採れたことから、江戸時代に火災が多かった江戸の街の再建のための和釘を生産したことで鍛冶の技術が発展したとされている。

近年では、伊勢神宮(三重県)を20年に1度建て替える「式年遷宮」で三条の和釘が使用された。和釘のほか、包丁や鉋、鑿、鎌など全10品目が国指定伝統的工芸品になっている。中でも、伝統技法の木鋏は、鋭い切れ味を持ち「剪定した樹木の断面の繊維が潰れない」と全国の庭師が愛用している。