動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

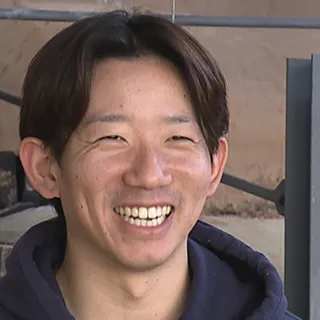

三川内焼 作陶家

中里 彰志

Nakazato Akishi

1997年 長崎県出身

長崎県佐世保市の三川内焼の献上唐子絵を受け継ぐ窯元、平戸松山窯の現当主、中里月度務の長男として生まれた。

祖父や父の仕事を見て育ち、幼い頃より唐子絵の名工、祖父の中里勝歳から指導を受け練習に励んでいたという。

高校卒業後は佐賀県有田の窯業研修所で陶芸の技術を学んだ。その後、他の工芸品を知るために上京し伝統工芸品を扱う販売店に就職、22歳で実家へ戻り陶工人生をスタートさせる。

現在は三川内焼の魅力を広めようとYouTubeチャンネルを開設。陶工ならではの視点で焼き物の魅力を紹介している。

中里 彰志さん インタビュー

400年の伝統と献上品の技

三川内焼は、約400年前に誕生しました。その歴史は陶器に始まり、磁器の原料である陶石が発見されると白磁が作られ様々な技法が生まれました。

平戸藩直轄の御用窯では、採算を度外視して天皇家や将軍家の献上品が作られ、技術や製法は門外不出でした。その時代から先祖代々守ってきたのが唐子絵です。

中国風の子どもが遊ぶ姿は子孫繁栄を意味するもので、三川内焼を象徴する絵柄です。御用窯だけで焼くことが許され、描かれている唐子の人数によって使用できる身分が厳格に決められていました。3人は武士、5人は公家や大名、7人は献上唐子といわれ天皇家や将軍家、といったふうに。

唐子の愛らしい姿に当時の権力者も癒されたのかなと想いを馳せます。一つひとつ手間を惜しまない三川内焼は、感動させるモノづくりをしてきた歴史があります。技術や品質に責任を持つ先人たちを誇りに思い、彼らが磨いてきた伝統に自分ならではの作風を掛け合わせて、人々を感動させられる器が作れたらと思っています。

じいちゃんの唐子は笑顔を運ぶ

祖父の勝歳は、唐子絵だけを生涯描き続け、3頭身のかわいらしい唐子の姿を作り出しました。

じいちゃんは自分の唐子にプライドと誇りを持つ昔ながらの職人気質の人で、「俺の唐子が一番かわいい、唐子では誰にも負けたくない」というのが口癖でした。

じいちゃんからは唐子絵の描き方を教えられたことはありません。でも幼い頃から書道の筆で円を描く練習を教え込まれ、振り返ると、それが曲線や美しい線を描くのに活かされているんだと思います。

陶工になってしばらくして、教えてもらおうと思った矢先、じいちゃんは他界。亡くなる直前まで筆を握っていました。

僕が描いた皿に、じいちゃんと同じ構図のものがあります。あえて同じ構図を描くことで技術や筆づかいの差がわかると思い、亡くなって2週間後に筆をとりました。じいちゃんと二人三脚で唐子絵を作ってきたばあちゃんに見てもらうと、「じいちゃんの唐子に似ている」と評価をもらえました。

でも、じいちゃんの唐子を真似しても、一番良くてじいちゃんと並ぶだけで超えることはできません。自分なりの道で唐子を描いてこそ、じいちゃんを超える近道だと思っています。じいちゃんみたいに「自分の唐子が一番」と胸を張れるように、ひと筆に想いを込めて描いていきたいと思います。

唐子絵には人々を感動させる力があると信じています。

中里 彰志さん

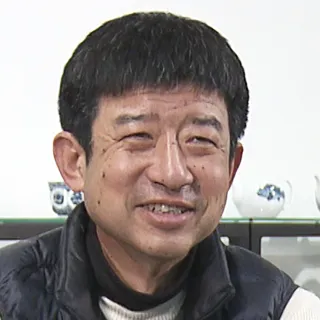

中里 月度務さん

平戸松山窯 現当主

中里 月度務さんインタビュー

先人に挑む登り窯の復活

現在、磁器の焼成はガス窯が主流です。磁肌の白さ、鮮やかに発色する呉須の青さを生むための温度管理ができるガス窯は欠かせません。しかし、先人たちは自然の影響を受けながら薪を使い、温度管理が難しい登り窯で、美しい作品を生み出してきました。

そこには、登り窯ならではの温かみや自然のチカラが成しえる優しさや風格が宿っています。これは、ガス窯ではできません。

かつて、この地には登り窯があり、御用窯では陶工たちが一つとなって献上品を焼いていました。先人たちが描いた器の景色や技術に挑みたいと窯元の有志で登り窯を築きました。土地の開墾から始まり、レンガを積み上げ、なんとか完成させて、いざ火を入れても失敗の連続でした。

現在は窯元が集まり、磁器では珍しい登り窯の窯焚きを年に2回ほど行っています。年齢も作風も違う陶工が一つになって先人の技に挑み、良いものを作ろうという、かつての御用窯時代の光景が蘇ったように感じます。産地が一つになれたことが登り窯の何よりの成果だと思います。彰志にも先人たちが400年かけて磨いたモノづくりの精神を受け継ぎ、産地で作る意味を感じながら良い器を制作してもらいたいと思っています。

取材を終えて

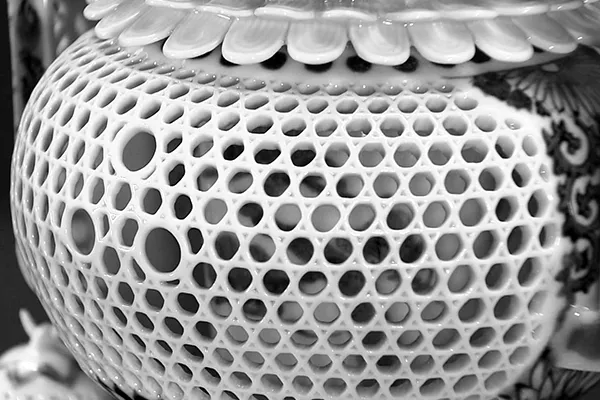

よく透き通るほど白いという言葉を聞きますが、三川内焼の白さはまさにそれでした。

眩しいほどの白い磁器を彩る様々な技法や装飾は、美しさの中に献上品の風格を漂わせていました。今回、磁器では珍しい登り窯の窯焚きに参加させていただき、産地がひとつになって炎と向き合う姿こそ、モノづくりに妥協を許さない三川内焼の精神が宿っていると感じました。「先人の技術や伝統に自分の作風を掛け合わせ自分にしかできないモノづくりを目指す」と語っていた彰志さん。三川内焼の磁器の白さに彰志さんの色で人々を感動される器を作ってくれると思います。

三川内焼

長崎県佐世保市の山間にある三川内町に伝わる磁器。約400年前に誕生し、平戸藩直轄の御用窯では採算を度外視して天皇家や将軍家への献上品が作られた。唐子絵の他にも精細な透かし彫りや、立体的な細工技法など多岐にわたる装飾技法は門外不出とされ、漏洩を防ぐために役人による厳しい取り締まりが行われていたほどである。明治以降は卵の殻のように薄くて軽いティーセットが海外へ輸出され、ヨーロッパの王侯貴族をも魅了した。