動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

江戸風鈴職人

篠原 孝通・通宏

Shinohara Takamichi

1987年 東京都生まれ

Shinohara Michihiro

1989年 東京都生まれ

東京都台東区の風鈴工房・篠原まるよし風鈴の創業者・篠原正義の長男と次男。

それぞれ10代の頃から家業の手伝いとして、風鈴作りや催事での販売を始めた。兄の孝通は20歳の時に家業を継承するために本格的に江戸風鈴の修業を始めた。弟の孝通は大学卒業と同時に修業を始めた。

2022年、父の正義さんが病に倒れ、突如二人で工房を背負うことになる。数をこなすために兄がガラスを吹き、弟が絵付けを担当する分業制で制作をしている。今回作るのは、父の正義さんが過去に制作した細長い風鈴「風琴」 。作り方を教えてもらえなかった風琴に、これまでの経験を頼りに挑む。

兄・篠原孝通さん インタビュー

父の背中を追って

父は僕に最低限のやり方だけ教えてくれて、あとは「上手くなりたければひたすら吹くしかない。吹いてるうちにわかってくる」と言っていました。

いつも何を聞いても「理屈じゃない。だから吹いて覚えなさい。」としか言わないんですよね。

それでも父がいるのといないのじゃ全然違います。まだまだ父に教わりたいことはありました。

父は一人でガラス吹きも絵付けもやっていて、僕ら兄弟二人がかりで作る量よりもたくさん作っていました。

この道50年の父に追いつくにはあとどれくらいかかるかわかりませんが、一生をかけて修業をし、成長し続けることが必要だと日々感じています。

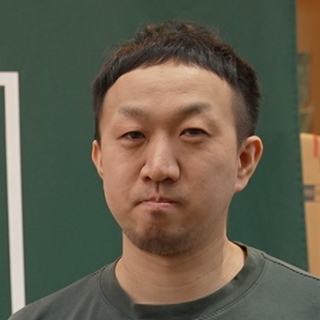

弟・篠原通宏さん インタビュー

日本の夏を彩る音と

伝統の絵

江戸風鈴はガラスが奏でる他にはない音色が主役。また、透明なガラスを彩る絵も風情を楽しむのに大きな役割を果たしていると思います。透明なガラスの内側に絵付けをするので、表面の光沢の美しさだけでなく、表と裏が重なった立体感ある絵柄など、さまざまなバリエーションを楽しめるのが江戸風鈴の魅力です。

江戸風鈴の絵柄は、縁起が良いと言われる、金魚や富士山など伝統的なものに、季節をプラスしたものが多いのですが、僕は好奇心もあるので風鈴を水族館に見立てたジンベイザメが主役の風鈴なども描いています。

風鈴は音で涼を感じる夏の風物詩ですが、風がない時でも視界に入った時に楽しめたり、そこにあるだけで気持ちが少し明るくなったりする絵柄を目指しています。

弟 篠原 通宏さん

兄 篠原 孝通さん

兄・篠原孝通さん インタビュー

手仕事が作り出す

唯一無二の音

数をこなすために、型を使わない宙吹きという技術で風鈴の形をつくります。作り方は単純「溶かしたガラスをガラス棒につけ、回しながら遠心力も使い均等にガラスを伸ばしていく」 。単純だからこそ、職人の技量が製品に大きく反映されます。

ガラスの質、作るのにかける時間、温度、吹く力、回す速さなど、制作に関わる全ての所作がほんの少し変わるだけで、全く違うものができあがります。

一般的に一人前に吹けるようになるまで10年。父でも作ったものの3割弱は不良品となっていました。私は今17年を迎えましたが、4割弱が不良品となるのが現状です。また製品として成立しても、風鈴の大きさやガラスの厚さが少し違うだけで音の高さや響きの具合が異なってきます。江戸風鈴は手作りならではの、ゆらぎが存在するのです。そこが面白さであり、難しさだと感じます。

弟・篠原通宏さん インタビュー

全て手作りの量産品

他の伝統工芸品と同じく手仕事で作っていくものではあるのですが、風鈴は季節ものの量産品という側面もあります。ただ、量産品とは言え、職人が描いたからには「凝った絵柄」であることも大事です。

なので、どうすれば短い時間でたくさん描けるかを工夫していくのも絵付けの仕事のうちです。

技術的な上達によって作業が速くなるのはもちろんですが、使う絵の具の油性・水性の使い分けで乾燥を待たずに次の色を塗り始められるようにしたり、段取りを工夫することで作業時間を短縮しています。目指しているのは、「手数を減らした凝った絵柄」です。個人的には作業の速さを意識し始めてからの方が筆に迷いがないので、絵の仕上がりとしても良くなってる気がします。

取材を終えて

江戸風鈴は、ガラスで作った丸い形に、ガラスの棒が触れ音を出す。構造はいたってシンプル。

何が難しいのか理解をするために一度、制作体験させてもらった。

やり方は「良い塩梅で息の量と力を調整して、良い塩梅で回しながら形を整える」 。もちろん膨らませることさえできなかった。シンプルだからこそ良い塩梅を感じれる天才的な感覚を育む経験が必要。

一方絵付けは、透明な球体の内側がキャンパスで、自由な発想でなんでもできる世界。「経験と自由」の相反する2つが共存しているのが江戸風鈴。

篠原兄弟は分業制で製作をする。形を作るのは、おしゃべりで天才肌の兄。絵付けをするのが、寡黙で努力家の弟。兄弟なのに全く違うなぁと感じれば感じるほど、2人は江戸風鈴のようだなと感じ、完成した製品の魅力が増していった。

音色と見た目を楽しんでください。

江戸風鈴

奈良時代に仏教伝来とともに「風鐸」が厄除けとして伝わる。寺のお堂の四隅に吊るされ、その音に厄除けの力があると信じられていた。当初は青銅製で今よりもかなり大きいものだったが、平安時代に貴族の家の軒先にも風鐸を吊るすようになると徐々に小型化。江戸時代までには厄除けよりも夏に涼しさを与えるための道具に変化をしていったと言われ、呼び方も風鐸から「風鈴」に変化したとされている。江戸時代に西洋からガラス文化が伝わると、ガラス製の風鈴が登場し、庶民の生活に浸透していった。高度経済成長期にガラス製品が大量生産されるようになると、手作りの風鈴の需要が減少し、多くの工房が廃業する。

そのガラス製風鈴の技術を後世に残すため、篠原兄弟の祖父である篠原儀治氏が「江戸風鈴」と名づけ、1964年に江戸川区指定の伝統工芸品となっている。