動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

土佐打刃物職人

山本 良介

Yamamoto Ryosuke

1992年 高知県生まれ

子どものころから、ものづくりが好き。同級生が鍛冶工房に就職したのをきっかけに地元の土佐打刃物に興味を抱くも、すぐには働く場所が見つからなかった。ある日「香美市に鍛冶の養成所(鍛冶屋創生塾)ができる」と聞いて、数年の間、開校を心待ちにしながら別の仕事を続ける。

2019年11月に念願の鍛冶屋創生塾に入塾。第一期生として包丁や鉈などさまざまな刃物の作り方を学んでいく。中でも鎌作りが最も得意であることに気づき、鎌専門の職人を志す。

卒業後は創生塾の講師も務めていた山﨑龍太郎さんに師事し、2年前に独立。今では、土佐打刃物の伝統を守るため、鍛冶屋創生塾の講師として後輩の指導にもあたっている。

鎌鍛冶を選んだ理由

入塾した時は「包丁を作れるようになりたい」と思っていました。

でも鎌作りの実習が始まって鍛造で刃の曲がりを作ってみたら、鉄の塊が自分が叩いた通りに曲がっていくので、鍛造している実感が一番強かったんですよね。

独立して2年経って、失敗は無くなってきましたが、まだまだ先輩方の作る製品と比べると課題はたくさんあると思います。

僕の作ったものは問屋さんを通して全国各地のお店で売られ、お客様の手にわたります。僕の製品を通じて「土佐打刃物の品質は素晴らしい」と思ってほしいです。

鍛冶屋創生塾について

入塾する前は「きっと怖くて無口な職人さんに教わるんだろうな…」と多少不安はあったんですが、みなさんびっくりするぐらい優しくて、丁寧にわかりやすく教えてくださいました。

もちろん簡単なものではないので、壁は何枚もありましたが、ものづくりが好きだったので苦ではなかったです。

親方やベテランの職人さんから得られる知識もあるんですが、講師助手として教える立場になったら、歳の近い職人から得られる刺激もたくさんあることに気づきました。

入塾した当時、自分は「伝統工芸を背負って立つために…」ということは考えていなかったのですが、今は「後輩たちに技術を残せれば」と思っています。

山本 良介さん

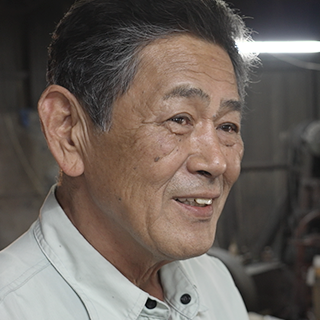

山﨑 龍太郎さん

親方・山﨑 龍太郎さん インタビュー

山本くんは本当にやる気もあるし、技術も卒塾したてにしては優れていて、また人柄もいい。

卒塾してから2年間講師助手として、創生塾で働いているのを見ていて、十分やっていけるだろうから、他の鍛冶屋に就職や弟子入りせずに、早く起業して独立した方がいいと思っていました。

まだまだ技術的にはこれからの部分もたくさんありますが、向上心が非常にあるので、必ずいい職人になっていくと思います。

職人は腕の良さも大事ですが、一人親方なら特に、周囲との助け合いで成り立っていく仕事でもあります。

山本くんの人柄であれば、そういう助け合いのところでも心配がいらないし、将来が楽しみです。

取材を終えて

土佐打刃物は安心してその将来を期待できる伝統工芸だ。

山本良介さんはじめ鍛冶屋創生塾の卒業生や新塾生、皆が互いを助け合い、切磋琢磨しながら夢を追っている。

創生塾という繋がりがあるのも一つの理由だろうが、それ以上に親方・山﨑龍太郎さんや創生塾の講師を務める経験豊富なベテラン職人といった、伝統を守り続けてきた職人たちが彼らをバックアップしている。

職人は孤独になりがちだが、若手職人に悩みや困りごとがあれば先輩職人たちがすぐに相談に乗り、自分の経験を惜しみなく伝えてくれる。

おそらくこの地域の職人たちは昔から信頼し、助け合うことを続けてきたからこそ、400年以上にわたって土佐打刃物がここまで発展してきたのだろう。

番組では新塾生の歓迎会も取材したが、それぞれが希望を持ち、自分だけの刃物を作りたいという若い熱気も感じた。

今回は山本良介さんの鎌が登場したが、今後は他の職人が作る包丁や鉈・斧なども取材してみたい。新しい土佐打刃物が楽しみである。

土佐打刃物

古くから林業が栄えていた土佐国(高知県)では森林伐採のための刃物造りが盛んであった。鎌倉時代に奈良県より移り住んだ刀鍛冶・五郎左衛門吉光派が刀鍛冶の技術を伝え、その後五郎左衛門吉光派は1580年(天正8年)まで活躍し、戦国時代の武家を支えた。その後、土佐打刃物の鍛冶は増加し続ける。

江戸時代初期、1621年に財政が逼迫した土佐藩が「元和改革」で新田開発・森林開発を推し進めると農業・林業用打刃物の需要が増え、刃物の生産量と品質が飛躍的に向上。「土佐打刃物」を生み出したとされている。

2019年11月、高知県土佐刃物連合協同組合が高知県香美市に土佐打刃物の職人養成所「鍛冶屋創生塾」を開校。現在四期目を迎え、未来の打刃物職人を輩出している。