動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

建具・組子職人

中原 空芽

Nakahara Kuga

2000年 鳥取県生まれ

小学生の頃に見た組子職人の技術に惹かれ、「いつか組子職人になりたい」と思うようになる。

中学生の時に北陸にある組子工房を見学し、ますます職人になりたいという思いを強くする。

工業高校に進学し、木工だけでなく建築の基礎からCADまで学び、卒業後、島根県の「吉原木工所」の門をたたく。建具・組子への熱意が認められ入社。以来、建具・組子職人として木に敬意を払いながら技術の鍛錬を重ねている。

組子との出会いと

木との一期一会

組子との出会いは小学生の時、テレビで観た職人さんの姿でした。

木だけで繊細で美しいものを作る技術に衝撃を受けたのを覚えています。

組子を製作するようになった今、技術の奥深さを実感しています。組子は儚いようで丈夫、華麗な見た目に隠された見えない部分が大切だと職人になったからこそ気付いたことがあります。

見えない部分こそ手は抜かずに、こだわるのが職人だと思っています。

木はひとつとして同じものはありません。性格や個性の違いをどうやって活かすか、木と会話をしながら製作しています。正しく作った建具は、何十年経っても美しく正しい状態を保っています。永く愛される建具・組子を目指して、木との一期一会を大切に製作していきたいと思います。

美しさを生む

100分の1ミリ

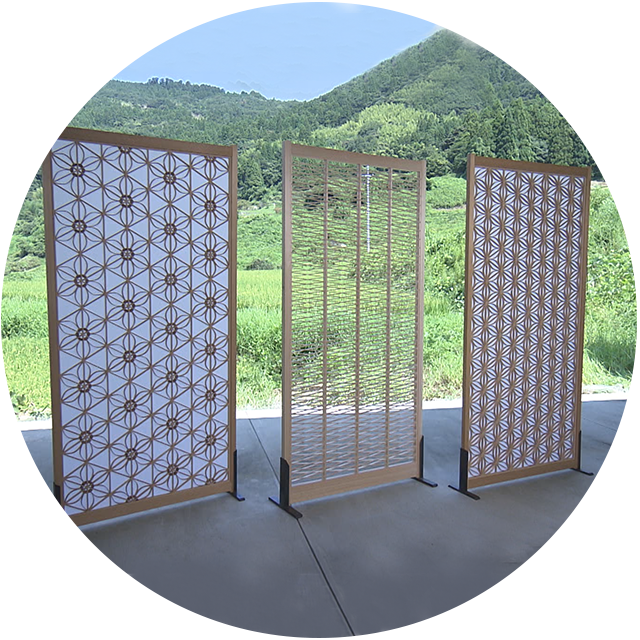

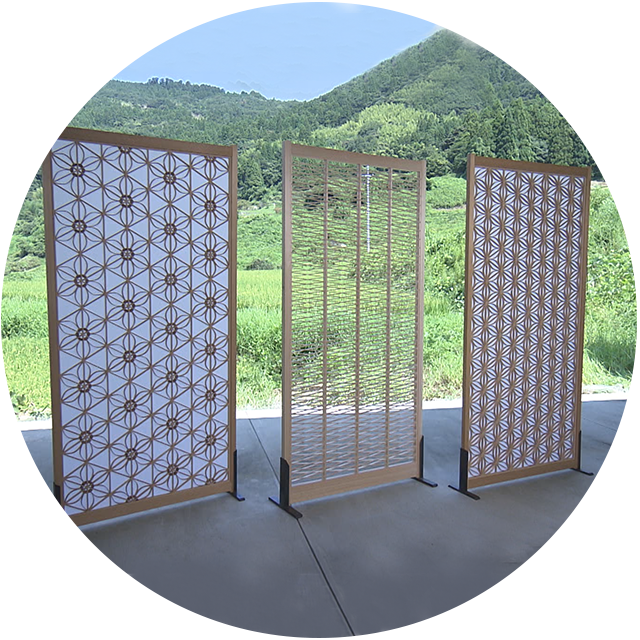

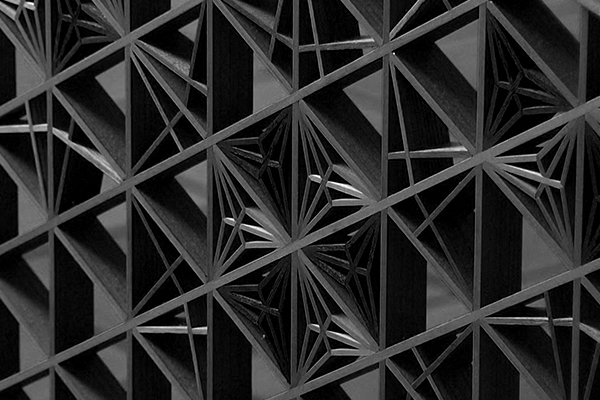

組子は地組という骨格となる枠に、葉っぱという小さな木の部品をはめ込んで紋様を表現します。

なによりも重要なのが寸法です。地組から葉っぱの寸法を割り出し、100分の1ミリ単位で調整します。

葉っぱを地組にはめる時の感覚が固すぎても緩すぎてもダメで、固いと、入らないばかりか地組が反ってしまいます。逆に緩いと、はめやすいが外れてしまう。

そのベストな感覚を生むのが100分の1ミリなんです。目に見えない小さな世界ですが、仕上がりの美しさは目に見えて大きな差が出ます。

1枚1枚手作業で葉っぱを地組にはめていく組子と職人の道は同じで、確実に丁寧に一歩づつ歩んでいくしかありません。鍛錬を重ねて組子の伝統を未来に繋いでいければと思います。

中原 空芽さん

代表取締役社長

職人 吉原 敬司さん

吉原木工所 代表取締役社長

職人 吉原 敬司さん

木を尊重できない者は、

モノ作りをする資格はない

木は、数百年という時間をかけて森が育て、伐採してくれる人がいて、初めて私たちが使うことができる。

これは当たり前のことじゃないんです。木に対して尊敬も尊重もできない者は、モノ作りをする資格はないと思っています。

どんなに良い木に育っても、木は職人を選べません。私たちは木の命をいただき、私たちの技術で新たな命を吹き込みます。確かな知識と技術がなければ、木に対して失礼なんです。

「職人」は、卓越した技術を持った者。ただの製作者ではありません。

本物の職人になるには日々の鍛錬しかありません。

中原君には、敬意を持って木と向き合ってもらい、胸を張って職人と言える日が来るように修業を続けてほしいと思っています。

取材を終えて

吉原木工所は木の香りに包まれ、そんな中で本気で木と向き合っている若者たちの姿がありました。

組子の美しさは、完成直後はもちろん、時間の経過と共に味わい深くなり、歴史の重みを放ちます。

つい美しさばかりに目を奪われがちですが、「見えないところこそ大切」だと語る中原さんの言葉が印象的でした。

見えないところこそ妥協せず、確かな技術で作る。中原さんの作った建具・組子は何年経っても美しく、お客様に永く愛され、歴史を刻んでいくのだと思いました。

組子

約1400年前、仏教伝来とともに伝わった寺院建築の技術が起源だといわれる。

現存する最古の木造建築、奈良県の法隆寺にも組子細工が確認できる。

装飾の美しさだけではなく、採光や風通しも優れているため、寺院建築で積極的に取り入れられた。

平安時代以降は貴族の寝殿造り、室町時代になると茶の湯の発展とともに、茶室の装飾として広まっていく。

江戸時代、職人が技を競い合ったことで、現代の組子に受け継がれるほとんどの紋様が生まれたとされている。現代は和室の需要が減りつつあるが、洋室に馴染みやすいデザインのもの、組子を取り入れたインテリアなども多く作られている。