墨匠

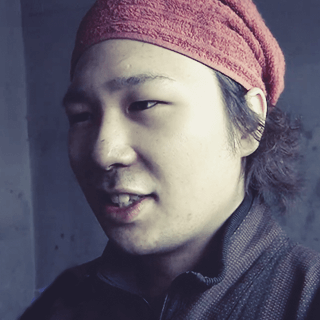

伊藤 晴信

Ito Harunobu

1987年 三重県生まれ

日本で唯一となる鈴鹿墨を製造する工房「進誠堂」の四代目。

高校卒業後、自分の道を歩もうと上京。漫画制作の専門学校へ入り、一度は漫画家を志した。

しかし、ふとしたきっかけで鈴鹿墨の価値、そして自分の進むべき道を深く考え直す。

考えた末、「1200年続いた鈴鹿墨の伝統を自分のせいで途絶えさせたくない」と思い至り、鈴鹿墨の墨匠になることを決意。

以来、父であり師匠である亀堂氏のもとで日々、修行に励んでいる。

伊藤 晴信さん インタビュー

墨匠を志したきっかけは?

幼い頃から、周囲の人に跡を継ぐのか気にされてきたので、そういったプレッシャーの中で、墨匠としてやっていくのが嫌になっていました。

考え直したきっかけは「鈴鹿墨の墨匠の後継者がいない」という新聞記事だったんです。メディアとかで取り扱われるほど、大きな問題なんだな、と衝撃を受けたのですが、それからも半年くらいは悩みましたね。

寝る前と、起きた後とでは考えが変わる、みたいな悶々とした時期を経て、ようやく腹をくくれました。重いプレッシャーよりも、1200年の歴史を自分が途絶えさせたくないという気持ちが強かったので、墨匠になることを決意したという感じです。

今は、高級な墨でなければ、一通りの作業はできるようになりました。高級な墨は煤の粒子が細かくて、固まるスピードが早いので僕にはまだ修業が必要です。

徐々に任される墨が大きくなるにつれて、自分の成長を感じます。一日でも早く、一人前の墨匠になりたいです。

師匠(父)亀堂さん

インタビュー

晴信さんについてどう思いますか?

練り上げた墨を木型に入れて固めるのですが、木型の種類によってはまだ得意不得意があるようです。木型の縦幅が1cm伸びただけで、作り方も練り方も変わってきます。まだそれを、全部同じようにやっているので、ロスが出てしまうんです。

何回でも失敗してみて自分で工夫していってほしいですね。そういう経験をすることではじめて、いいものができた時の嬉しさを味わうことができるのだと思います。

墨づくりをする冬の時期は手が真っ黒になって、基本的には色が落ちることはありません。1日に500~600、年間では2万個の墨を作っていますから、当然といえば当然です。真っ黒になっている時は手というより道具。墨匠としてのトレードマークだと思っています。

私は自分が父親からすべてを任されるようになるまでは13年かかりました。

道を歩み始めたばかりの弟子ですが、失敗や挫折の山を乗り越えられるよう見守っています。

伊藤 晴信さん

伊藤 亀堂さん

取材を終えて

墨匠の仕事場は、壁や電気のスイッチ、冷蔵庫など、何もかもが真っ黒。

訪れたスタッフも、工房を出る頃には顔が煤で汚れ、その姿に皆で笑いあいました。

全身を汚しながら墨玉と格闘する二人の姿は、力強くかっこいい。

そんな二人の素顔はというと、晴信さんはおっとり、師匠はとてもユニーク。

師匠が冗談を言って場を和ませ、時には取材が進まないくらいに笑いの渦を巻き起こし、それをやさしいまなざしで晴信さんが見ていました。

対照的な性格の親子ですが、そのバランスがとてもいい。

墨を見ると今でも、黒一色の空間で輝く墨匠の姿と、屈託のない笑顔がよみがえってきます。

鈴鹿墨

鈴鹿墨の発祥は、1200年前に遡るとも言われ、鈴鹿の山々に産した肥松をたいて 煤を取り、これを原料として墨を作っていたと伝えられている。

鈴鹿墨は、地理的、及び気候風土の諸条件に恵まれているため、作品創作時の墨の発色が良く、上品で深みがあり、基線とにじみが見事に調和する。

とくに、現在の鈴鹿墨は、墨下りが大変なめらかで書家たちが愛して止まない必需品になっている。