動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

動画を見る

全ストーリーへ

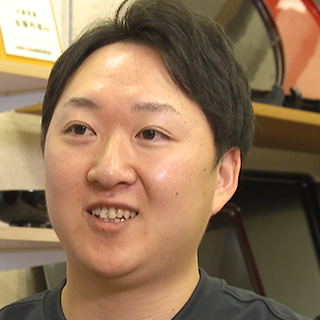

川連漆器職人

佐藤 光

Sato Hikaru

1996年 秋田県生まれ

秋田県湯沢市川連町の漆器工房「利山」に生まれる。初代が祖父の佐藤利雄、二代目が父の佐藤公。

祖父・父それぞれが漆の可能性を追求し、技法やデザインを編み出した。

そんな祖父と父の姿を見て育ってきて、手伝いをすることはあったものの、当初、家業を継ぐ気はなかった。

祖父が病気で仕事ができなくなったことをきっかけに、2016年、正式に弟子入りを決意する。

工房では下地〜中塗りの工程を担当するほか、木地師の元に通って塗師は本来は担当しない木地作りも習得。

川連で最も若い職人として、川連漆器の伝統を守るため、日々研鑽を積んでいる。

川連の漆器を守るために

川連に限った話ではないですが、漆器業界全体的に若手がいないんですね。

工程が多く、分業の習慣があるので、どこか一つでも工程の担い手がいなくなると、漆器は作れなくなります。

川連の塗師は最年少が僕で、木地師はもっと上の世代の先輩方しかいません。

将来も変わらず外の産地に頼らず、全ての工程を川連で完結させるためには、先輩方が元気なうちに木地作りを教わっておく必要があると思いました。

さらに、祖父と父がそうだったように、お客さんの手に渡ることを考えて、いいものを作ることを心がけること。展示会や催事でお客さんと話してニーズを聞いていくのも大事な仕事だと思っています。

ただの漆製品ではなく、「伝統工芸品」と呼ばれるがゆえの制限もあると思いますが、チャレンジしていきたいことはたくさんあります。

木以外の素材に塗るとか、今の時代っぽい現代的なアイテムを漆器で作るとか、そういうことをやってみたいです。

従来の木地に重ねて塗っていくやり方でも、「呂色の中に他の色を塗って模様を作ってみたらどうなるだろう?」「べっ甲塗りの応用で何かできることはないかな?」と考えています。

今回はべっ甲塗りの茶筒を作りましたが、べっ甲塗りの模様出しはもっと回数を重ねて、安定していいものが作れるようになりたいですね。

佐藤 光さん

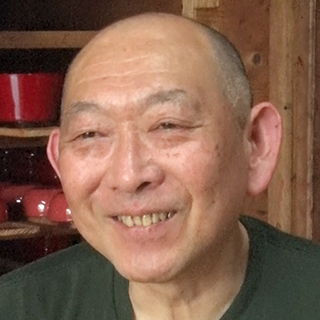

佐藤 公さん

漆工芸 利山 二代目

佐藤 公さん

どの伝統産業も後継者不足に悩まされています。子供が継がない職人もたくさんいる中で、光は「継ぎたい」と言ってくれました。

しかし技術的に一人前になっても食っていけるようになるまでは大変な道のりがありますので、生半可な気持ちで継ごうというなら反対する必要もあると思っていました。

光は自分一人になってもやっていけるように、意欲的にいろんなことを学んでいますから、今は任せてみようと思っています。

川連は他の産地に比べると比較的お手頃で、普段使いの漆器です。

そのため、一点一点に力を入れてすごいものを作るというよりは、同じクオリティのものをたくさん作るという技も職人には求められます。

手際を良くすることが光の課題になってくるんじゃないかなと思います。

取材を終えて

漆器で食事をするのが当たり前の環境で育った光さんが、漆器の魅力に気付かされたのは、大学に進学してからだったそうです。一人暮らしを始めたときに買った、プラスチック製のお椀に味噌汁を入れて手に持ったら、持てないほど熱い!漆器のお椀は熱くならなかったよね、と。さらに、工房を立ち上げた祖父が病気になり、実家に戻って手伝いを始めたところ、漆器ができるまでの手間のかけ方に驚かされ、没頭し、気づいたら後を継いでいたそうです。

性格は穏やかで、のんびりしたタイプと思いきや、高校時代は野球部でピッチャーをしていたと聞いて納得、積極的に攻めるリーダータイプ。工房だけでなく、地域の産業を自分が守っていくのだとの使命感を持ち、真摯に向き合っている姿が頼もしく思えました。

いつか素晴らしいチームを作り、牽引してくれるだろうと期待しています。

川連漆器

鎌倉時代、稲庭城城主となった小野寺道重の弟・道矩が、武具に漆を塗らせたのが始まりとされている。

その後、江戸時代後期に日用品の食器作りが始まり、「椀師」と呼ばれる職人が誕生。藩の保護政策のもとに、お椀だけでなく、膳や重箱など幅広い漆器がつくられるようになり、沈金、蒔絵などの加飾が施されたものも作られる。

明治になると木地生産にろくろが取り入れられ、生産量が大幅に増加。川連は漆器の一大産地となる。

技術開発と研究が進み、戦後は一時的に不況の煽りを受けるも、高度経済成長期の経済復興に伴い、家庭の日常使いの器として関東近辺へ多数出荷される。

昭和51年、経済産業省の伝統的工芸品に認定。